Nous clôturons ce matin le XVIIe Colloque œcuménique international de

spiritualité orthodoxe, consacré au combat spirituel du chrétien. L’amitié de

la communauté de Bose nous offre, année après année, avec une hospitalité

généreuse, le cadeau d’une rencontre amicale et studieuse. Cette même amitié

m’a doucement contraint à vous proposer quelques réflexions de synthèse de

notre symposium. Voici donc ce qu’un moine latin a appris ces jours-ci en se

mettant à l’écoute de la tradition spirituelle orthodoxe.

1. Nous avons pu constater une convergence remarquable entre la méditation

biblique et la méditation théologique sur le combat spirituel. La lutte

spirituelle du chrétien n’est rien d’autre que la réponse active à la grâce de la foi et du baptême.

« Tes péchés te sont pardonnées. Va, désormais ne pèche plus », dit Jésus

au pécheur. Le sacrement du baptême nous immerge mystiquement dans la mort et

résurrection de Jésus-Christ. Comment demeurer

dans cette vie nouvelle que l’Esprit du Christ suscite en nous par les

sacrements, et l’eucharistie en particulier ? Comment vivre sous le regard

et en présence de Dieu ? Comment veiller sur son cœur, centre mystérieux

de notre personne, ce cœur humain inquiet, créé pour aimer Dieu et le prochain,

et pourtant enclin au mal comme le constatent déjà les premières pages du premier

livre des saintes Ecritures ? Comment ne pas trahir le don gratuit de

Dieu ? Commenta vaincre cette résistance en moi contre la grâce de

Dieu ?

C’est ici qu’intervient le combat spirituel, l’ascèse joyeuse qu’est la vie

en Christ Jésus sur cette terre. Le Verbe incarné, dans son humanité, est le

modèle à imiter dans la lutte spirituelle. « Ayez en vous les sentiments

du Christ », écrit saint Paul aux chrétiens de l’Eglise de Philippes (Ph

2,5). L’hymne qui suit appelle à imiter le Christ Jésus, à marcher dans ses

pas.

« Lui de condition divine,

ne retint pas jalousement

le rang qui l’égalait à Dieu.

Mais il s’anéantit lui-même,

prenant la condition d’esclave,

et devenant semblable aux hommes.

S’étant comporté comme un homme,

il s’humilia plus encore,

obéissant jusqu’à la mort,

et à la mort sur une croix » (Ph 2,6-8).

Kénose et humilité du Christ Jésus. Le combat spirituel, plus encore que de

se porter contre les passions et les

« pensées » (logismoi,

cogitationes), se déploie pour la

victoire en nous du Christ ressuscité, de son humble amour des hommes.

2. « Repentez-vous, car le Royaume de Dieu est tout proche. » Ce

sont les premières paroles de Jésus dans son ministère public. Inlassablement,

les apôtres et les Pères exhortent le chrétien à la repentance (metanoia).

L’homme se reconnaît faible et pécheur devant Dieu et devant ses frères, et met

sa confiance en la miséricorde de Dieu. La tradition monastique attachera la

plus grande importance au repentir intérieur et extérieur. Dieu ne dédaigne pas

un cœur contrit et humilié (cf. Ps 50,19). Saint Jean Climaque, en particulier,

fait l’éloge du deuil (penthos), de

la componction (katanyxis) et des

larmes. Les larmes constituent-elles un nouveau baptême ? Ne devrions-nous

pas plutôt comprendre qu’elles renouvellent la grâce du baptême ? Quoi

qu’il en soit, la question posée touche au rapport entre l’ordre sacramentel et

l’expérience spirituelle intime du

chrétien et du moine.

3. Le combat spirituel est ascèse.

Avec saint Maxime le Confesseur, nous pouvons interpréter le mot comme

signifiant « entraînement discipliné » (disciplined training). L’ascèse est intérieur et extérieure. Elle a

pour but, avec l’aide du Saint-Esprit, de purifier le cœur en disciplinant les

pensées de l’âme et les passions du corps. La praktiké, le labeur du combat contre les passions désordonnées et

pour l’acquisition des vertus(de la crainte de Dieu à l’amour) est le long

chemin de la repentance ou conversion.

En dehors de quatre témoignages sur la formation à la vie spirituelle

aujourd’hui en Grèce, en Bulgarie, en Serbie et en Russie, et abstraction faite

des conseils des saints Barsanuphe et Jean de Gaza (VIe siècle), si

opportunément actualisés, il a été peu question, somme toute, de la lutte

contre les péchés et les vices. Peut-être même pas suffisamment. Avons-nous

assez pris en considération la lutte contre le malin, combattu par Jésus au

désert et au jardin de Getsémani, et don nous demandons notre Père au ciel,

dans l’oraison dominicale, de nous délivrer ?

A plusieurs reprises, cependant, nous avons réfléchi à la racine du péché

et des vices : la philautie (philautia).

Pouvons-nous la définir comme l’idolâtrie de soi ? Elle se comprend mieux

en la mettant en contraste avec la kénose et l’humanité de Jésus évoquée en Ph

2,6-11. Il ne s’approprie pas, il ne saisit pas comme une proie son être-Dieu,

il se décentre vers le Père et vers notre humanité. Son ascèse est celle de

l’obéissance du nouvel Adam (cf. Rm 5).

Sans doute devons-nous rattacher l’ouverture des pensées du cœur (exagoreusis) dans cette perspective de

l’apprentissage de l’obéissance d’amour de Jésus-Christ.

4. La psychologie moderne est venue à notre secours pour nous aider à mieux

cerner cette philautie, dont l’orgueil

est l’aboutissement ultime, comme l’avaient déjà compris les Pères du désert.

Déjà saint Antoine le Grand notait que l’orgueil est l’ultime tentation du

moine et que l’humilité est son antidote absolu.

La grande tradition monastique avait déjà analysé les méandres

psychologiques infinis de l’orgueil (idolâtrie du soi incertain et non

aimé ?), comme elle a discerné les périlleux progrès dans l’humilité

(saint Macaire d’Egypte, Epistula ad

filios Dei ; saint Benoît, Règle

7 ; saint Jean Climaque, Echelle).

Cette mise en parallèle des résultats des recherches contemporaines en

psychologie et de la tradition (saint Jean Climaque en particulier) donne à

penser et ouvre des perspectives pour la formation des nouvelles générations

monastiques au combat spirituel.

Ne pourrions-nous pas définir l’ascèse de l’humilité comme cette attention

admirative d’autrui (mon frère est meilleur – diraient les moines) et comme la

juste estime de soi des serviteurs de la parabole qui ont reçu cinq et deux

talents ?

5. L'ascèse est une lutte pour arriver à la vérité sur soi devant Dieu, à

ses propres yeux et devant le frère, la sœur. Elle est aussi _un combat pour

l'agapé. Mieux vaut sans doute traduire agapé par le verbe aimer.

Saint Maxime le Confesseur nous a rappelé que la création de l'homme et sa

re-création en Christ Jésus, notre nature authentique, n'a d'autre but que

l'homme puisse recouvrer librement sa capacité d'aimer Dieu et le prochain. La

lutte contre les passions (contre nature, para physin) conduit, avec

l'aide de Dieu, à l'apatheia (l'impassibilité) qui habilite l'homme à la

communion d'amour avec Dieu et avec le autrui. Saint Luc de Simphérapol est un

exemple merveilleux de cette agapé, aimer dieu et le prochain.

Le fruit du combat pour l'agapé est aussi l'unification intérieure_

de l'homme, l'intégrité de son être-corps, âme et esprit. « Là où deux ou

trois sont réunis en mon nom, là je suis au milieu d'eux » (Mt 18,20).

Depuis Clément d'Alexandrie au moins, cette union s'entend déjà de

l'unification de la personne, corps, âme et esprit. Jean Climaque (Ad

pastorem 100), saint Serge de Radonège et saint Séraphim de Sarov nous

l'ont rappelé:

« Que l'esprit et le cœur soient unis dans la prière et que les

pensées de l'âme ne soient pas dispersées … Le cœur est ardent de ferveur

spirituelle, et dans cette ferveur resplendit la lumière du Christ, qui remplit

l'homme intérieur tout entier de paix et de joie » (Saint Séraphim de

Sarov).

6. Le cœur de l'homme est le lieu de la rencontre avec Dieu, de sa

visite. Il est aussi le lieu où se déroule le combat spirituel. Lieu d'écoute

de la Parole

de Dieu qui purifie le cœur, lui donne intelligence et sagesse, lui donne la

force de l'obéissance. Lieu et source des pensées de méchanceté, enseigne Jésus

(Mc 7,21-23; Mt 15,19), le cœur doit devenir libre et s'unifier comme nous l'avons

entendu à plusieurs reprises.

Mais il y a d'autres lieux du combat spirituel: le monde en sa

mondanité et l'Eglise qui toujours de nouveau doit se laisser conduire au

désert par son Epoux.

Le métropolite Georges (Khodr) nous a rappelé que le combat spirituel du

chrétien n'a pas seulement lieu dans le cœur de chaque croyant. Il a pour enjeu

l'unité de l'Eglise de Dieu et la communion entre les Eglises de Dieu. Dans

l'Eglise se poursuit le combat du Christ Jésus pour rassembler dans l'unité les

enfants dispersés de Dieu (Jn 11,52). « Dans le combat spirituel pour l'unité

de l'Eglise, la crédibilité de l'Eglise sur terre est en fonction de son

témoignage de communion ecclésiale. Or la communion ecclésiale a un langage,

celui de l'amitié d'abord. » (Georges Khodr).

A ce niveau aussi, la kenosis, l'anéantissement jusqu'à la mort sur

la croix du Messie, trace un chemin d'humilité pour les Eglises. Purifiées par

le sang du Verbe incarné, elles mèneront le beau combat de la foi (cf. 1Tm

1,18) pour que la charité prévale.

Et le métropolite Kallistos nous propose un enseignement tout proche, celui

du combat pour le salut des hommes et des femmes, nos contemporains.

7. « Il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner »: avons-nous

bien compris cette parole de Jésus? Tout au long de l’histoire de l'Eglise,

même après les ruptures et les anathèmes, les échanges se poursuivent. L'Eglise

latine doit tant aux traditions grecques, syriaques, coptes… L'Esprit saint, de

toute évidence, ne tient pas compte des barrières confessionnelles. Comment

expliquer autrement que Isaac, évêque « nestorien » de Ninive, ait

été reçu et est reçu par nos Eglises comme un saint docteur de la vie

spirituelle? Il est entre les mains des moines de la sainte montagne de

l'Athos, des moines d'Optina, des moines de Sihastria, des moines coptes de

Scété, des moines éthiopiens.

Nous recevons des « saints » que l'Esprit suscite dans les

Eglises divisées, nous les traduisons, nous les recevons. Nous pouvons faire

confiance à l'action du Saint-Esprit. Nous l'avons vécu ensemble ici cette

semaine à Bose. L'échange des dons, oui. Car le dialogue de la charité précède

et accompagne le dialogue théologique de la vérité.

Le combat spirituel sera nôtre jusqu'à notre dernier souffle. Tel fut déjà

la mise en garde de saint Antoine le Grand. Avec saint Jean Colobos, un autre

géant spirituel du désert, apprenons que la lutte spirituelle nous est

nécessaire, car elle nous rappelle notre misère de pécheurs:

"Abba Poemen a raconté ceci au sujet d'abba Jean Colobos. Il supplia

dieu et les passions lui furent enlevées. Et en cela il devint sans souci (amerimnos).

Il s'en alla trouver un ancien et lui déclara: "Je constate que j'ai le

repos (anapauomenos) et que je n'ai aucun combat." L0'ancien lui

répondit: " Va, supplie dieu que le combat te vienne, car l'âme progresse

grâce aux combats." Et lorsque vint le combat, il ne pria plus que le

combat lui fut enlevé, mais il dit: "Seigneur, donne-moi la patience (hypomone)

dans les combats." » (Jean Colobos 13).

Conclusion

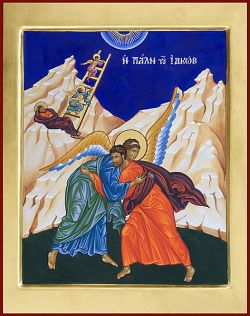

Tout au long de ces quatre jours de notre symposium, nous avons pu admirer

l'icône peinte à notre intention, celle du combat de Jacob.

style byzantin, détrempe à l’œuf

Les icônes de Bose, Lutte de Jacob

Dans le fond, un peu au loin, nous voyons Jacob endormi à Bethel

(la maison de Dieu), voyant en songe l'échelle qui relie la terre au ciel,

ainsi que les anges de Dieu qui y montent et descendent. Jacob fuit la fureur

de son frère Esaü, quitte la

Terre promise et en même temps la présence du Dieu d'Abraham

et d'Isaac (Gn 28). Sur l'avant-plan, nous voyons Jacob qui lutte avec l'ange

(Gn 32). Il revient en cette même Terre promise, comblé de douze fils et de

biens considérables. Mais avant de rencontrer son frère Esaü avec crainte et

tremblement, et afin de pouvoir se réconcilier avec lui, Jacob est surpris par

l'ange de Dieu, qui lutte avec lui toute la nuit, jusqu'à l'aube. Combat

mystérieux qui fait de Jacob un voyant de Dieu, Israël, et aussi le blesse pour

le restant de ses jours.

A sa manière, l'icône décrit picturalement l'ambigüité, ou mieux le

paradoxe pascal, du combat spirituel du chrétien. Notre nature humaine blessée

y devient ce qu'elle est par la grâce du baptême, de la chrismation et de

l'eucharistie, morte et vivifiée en la croix et la résurrection de

Jésus-Christ. Le contexte scripturaire de l'Icône nous renvoie également à la

rencontre avec le frère, le frère ou la sœur dans la foi et la filiation divine

baptismale, le frère ou la sœur aussi en humanité. Le combat spirituel élargit

notre cœur, afin qu'il apprenne à accueillir le don de Dieu, afin qu'il s'ouvre

à l'amour du prochain, afin qu'il se laisse purifier, unifier par le

Saint-Esprit.